創辦人宋進英先生

創辦人 宋進英先生生平

1935年考取日本高等文官考試行政科,翌年又考取司法科。當時台籍人士能考取高等文官考試 (日本稱文官高等試驗,略稱高文) 者己屬鳳毛麟角,而在整個日治時期,這種難得一見的雙料高文及格者僅有18人而已。

先生於高文及格取得辯護士 (律師) 資格後,隨後即開始在東京執行辯護士 (律師) 業務。初期在知名的「增田侃法律事務所」工作一段時間,旋即在自古以來一直是東京金融中心的「丸之內」開設「宋進英法律事務所」,又為當時在日本赫赫有名、掌握全日本過半產量的「淺野水泥公司」網羅,擔任法律顧問。

先生雖身在東京執業律師,享有清高的名譽和豐厚的收入,生活講究品味,但卻時常為日本統治下,臺灣同胞所受教育機會的缺乏與限制,而悒鬱難平。1945年日本戰敗,先生在東京與朱昭陽、謝國城等組成「新生台灣建設研究會」,成員大多為東京帝大人為主的在日台籍菁英份子。這些成員都認為日本統治台灣50年,刻意限制台灣的教育和人材培養,今後要建設台灣,教育是培養人才、建設台灣的首要急務。於是先生加緊學習中文,於1946年毅然束裝返國,決心完成和朱昭陽先生所立下──為臺灣教育貢獻心力──的宏願。

先生與朱昭陽先生眼見終戰之初許多青年求知若渴,卻又甚少進修管道,加上需要維持生計,無法專心求學,乃商請故交或同學等當時任教各大學者,鼎力相助,而在無校舍,無校地的情形下,於1946年的10月10日晚上暫借開南商工學校操場,舉行開學典禮,從此台灣人所創辦的第一所大學──延平學院於焉誕生,由東京帝大早先生5期的學長朱昭陽擔任校長,先生則擔任教務主任。當然談不上設備,更談不上經費,又是夜間上課,但可貴的是在那種惡劣條件之下,能獲得一流教授們對「延平」辦校的共鳴,而義務到校授課,這是宋、朱二位先生所終生感激而念念不忘的。

當時社會上對「延平學院」的期許很高,報名非常踴躍,甚至超過公立大學。但創校不到半年,「二二八事件」發生,「延平」被指控校內藏有軍械而受命停辦,部分老師及學生也慘遭逮捕、槍殺,先生亦須在風聲鶴唳中亡命躲藏,先生等辛苦經營而已略具規模的學院瀕臨解體。幸先生等不屈不撓,繼續為台灣人的「延平」奮鬥,得當時握有實權的省政府主任祕書羅理先生極力協助,始於1948年9月,承西門國小陳炳榮校長支持,夜間提供該校教室作為「延平」上課之用,才得以夜間補校之名復校。惟學生人數銳減,老師上課的情緒也遠不如以前高昂。但是先生和朱校長在逆境中繼續奮鬥,1950年獲得北市農會理事長許江富先生慨允,撥出該會所有座落於建國南路之土地三千餘坪,租給學校興建校舍之用。此時吳三連先生出任臺北市長,加上市議會中多位市議員的熱心相助,特別通過補助本校建築校舍費用總額之半數20萬元,對私立學校補助金額之大,可謂史無前例。

先生為了籌募建校基金,每天騎著破舊的腳踏車,東奔西跑,摩頂放踵,到處募捐,經常在家人吃過晚餐後,才拖著疲憊不堪的身體,汗水淋漓地回家,入了門喝下一大杯開水,顧不得吃飯,就先行打開皮包,整理帳目。所以幾年後,先生每當談起創校的艱辛時,總是說:「參與建校人員的辛勞,不是三言兩語所能道得盡的。不論嚴寒或酷暑,大家騎著自行車、帶著便當、自備茶水,日夜奔波勸募,勸募來的錢,沒有人存絲毫貪婪之心,也沒有人動用一分一毫,大家唯一想到的是建校,建一所理想的學校,以造福人群。」由他這一番話,我們可以看出他一生跋涉於百年樹人的旅途中,對於教育理想的執著了。

以「延平補校」名義復校後,先生全力投入延平的校務,擔任副校長兼教英文。由於朱校長兼任臺灣省合作金庫常務理事,所以到校的時間較少,而且長達二十六、七年,故這段期間,校務之督導與管理,以及和各位老師們的接觸與協調,甚至對學生的輔導等問題,實際上多由先生總攬。除了以上行政工作外,先生還擔任英文科課程每週約十幾小時,負擔可謂十分沈重,但先生始終甘之如飴。他兼任於臺大、教授羅馬法時,臺大曾延請他為專任教授,先生卻為了「延平」而懇辭了。其好友黃啟瑞先生擔任臺北市長時,也有聘請先生為市教育局長之議,他仍為專心辦好「延平」而堅辭。他這種淡泊不慕名利,執著於理想的精神,把生命的意義,做了不凡的詮釋。故一生除了擔任臺大及大同工學院兼任教授一段時間外,全部的生命貢獻給延平。

先生在擔任副校長的三十幾年,總是一大早從大直的寓所騎四十幾分鐘的自行車到學校上班,而且每天無論晴雨冷熱,都是最早到校,在校門口迎接全校師生。對「延平」而言,他是一位名副其實的園丁,經常穿著暗素色的襯衫和西褲,一得空,不是拿著大剪子或鐵夾子,修剪校園內的花木,就是走遍學校各個角落去撿拾垃圾、字紙、罐盒、和枯枝落葉,把學校整理得和他自己的家一樣,窗明几淨,整齊清潔。他更奉獻了一生,從事於興學,作育英才的平凡而偉大的「園丁」工作上。

先生平生處事剛正不阿,公私分明,守法守分,更嫉惡如仇,一生光明磊落,行事正直,所以領導校務,教育學生,最注重品德修養。當老師們教學不盡理想、或作業的批改不夠盡力、甚至穿著不甚得體時,先生總是當面指正,喜怒形之於色,在其平易隨和的個性之中,更增添了一股懍然使人不敢逼視的威嚴。他要求同仁做到的事,必定以身作則,率先實踐。而且視學生如子女般的愛護教導,發現學生有不夠用功,或行為方面有瑕疵的,隨時加以指導糾正,尤其是講粗話、用三字經的,更是嚴厲斥責;但是學生有表現優異的,就笑逐顏開,大加褒獎。

先生從日本返台後,摒棄過去在東京講究生活品味的處世態度,自奉甚儉,衣著樸素,平時僅穿粗布呢衫,出門以單車代步,謝絕一切會客應酬,只有在假日,經常邀請白天需工作謀生的清寒學生、及平常課業表現優異者到家裡共餐,鼓勵他們努力向上。其中包括當時在油墨工廠當小工、後來取得台大及夏威夷大學電機學博士學位的補校生黃胤年,他在擔任「交通部電信研究所」所長時,他的辦公室牆壁上一直懸掛著先生的遺像,直到他過世。如有人問及時,他總是回答,「當年如果沒有這位恩師的關照和勉勵,就沒有今天的我」。曾在延平參與創校的國際知名圖書館學與歷史學家賴永祥教授在中央研究院台灣史研究所的訪問紀錄中提到,「宋先生放棄在日本的高薪收入,全心奉獻延平到死,說起來他的犧牲最大…」。

先生律己甚嚴,生活嚴謹而且規律。平素栽花蒔草之外,最大的嗜好是欣賞古典名曲、和讀書作學問。先生自少年時期起,英文造詣便極佳,至晚年仍舊不斷精進自己的語文。先生的身體本來相當硬朗,然因年事漸高,校務和教學的負擔一直十分沈重,但先生每天仍早出晚歸,不辭辛勞為教育奉獻心力,以致積勞成疾。1979年初,頓感身體不適而住院檢查,嗣後病情雖見好轉,然健康大損,所以繼續在家療養,唯對學校始終牽腸掛肚,縱然病體羸弱不堪,卻還常強撐著到學校來,看到老師們賣力的教學、及學生勤奮天真的模樣,好像病情都會減輕似的。

尤其是當年 (1979) 11月,聽到年輕盡責的陳稻雄老師,為搭救學生而不幸失足於溪流中逝世的消息時,先生十分傷心,失眠了好幾個夜晚。陳老師出殯那天,先生也已病入膏肓,舉步維艱,但是他仍堅持要在家人攙扶下,到殯儀館去,他頭髮斑白,骨瘦如柴,瘦癟的身子,猶如西風中的枯枝落葉,教人看了十分不忍。在陳家哀戚的哭聲中,看著他老人家顫顫巍巍地步入靈堂致祭,師生們有人忍不住落淚,卻分不清那淚水是為誰而流了。短短數星期後,先生亦往生。

1979年12月,一代偉大的教育家終於病情惡化,在安祥中永眠逝世,享年七十有一。出殯當天,用藍底白字的延平中學校旗覆棺的靈車,再到學校來做最後的巡禮,哀哀學子,悽悽草木,緩緩離去的靈車,似有無限的依戀,肅立兩旁的師生,無不動容。先生的骨灰長厝於陽明山公墓,塚牆上鐫刻著他的至友、前台大醫學院院長魏火曜先生所題的四個大字──功在延平。

事實上先生對教育的貢獻豈只在「延平」而已,台北市政府為紀念台北建城130年,於2000年出版的「台北人物誌」中,分三大册詳細記述自1860年到2000年,對台北的發展有特別貢獻的105位各領域的人物事跡,先生在教育項下名列16位中的一位。而三十多年來的延平師生,更會永遠緬懷這一位不同於世人的教育家。

先生就讀台北高校時勤奮認真

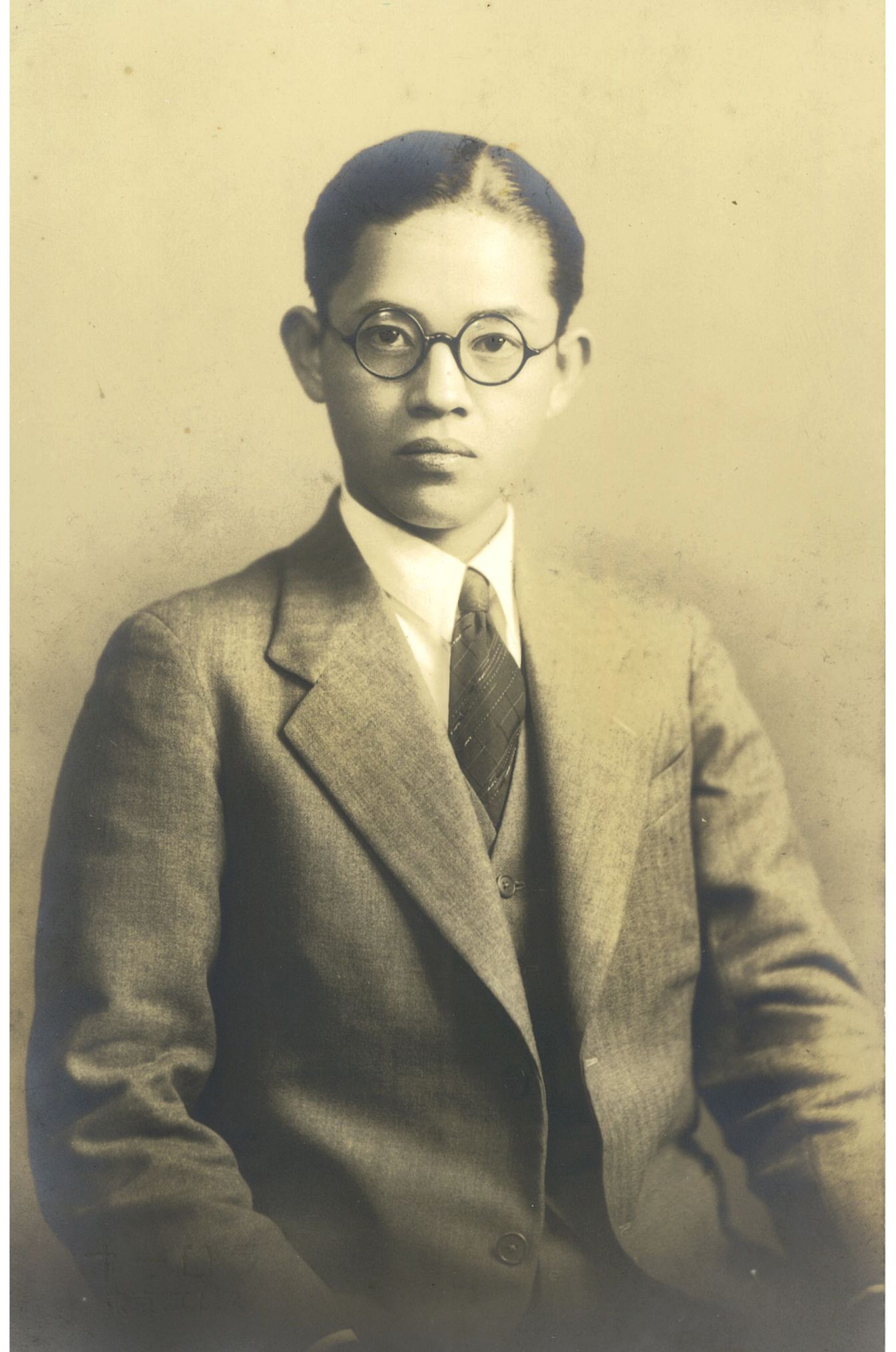

先生就讀台北高校時勤奮認真 東京執業律師時沉穩內斂為委託人服務

東京執業律師時沉穩內斂為委託人服務 幸福溫馨的家庭照

幸福溫馨的家庭照 參加學生遠足教育

參加學生遠足教育

與朱昭陽、謝國城等留日菁英份子組成之新生台灣建設研究會(前排右第4)

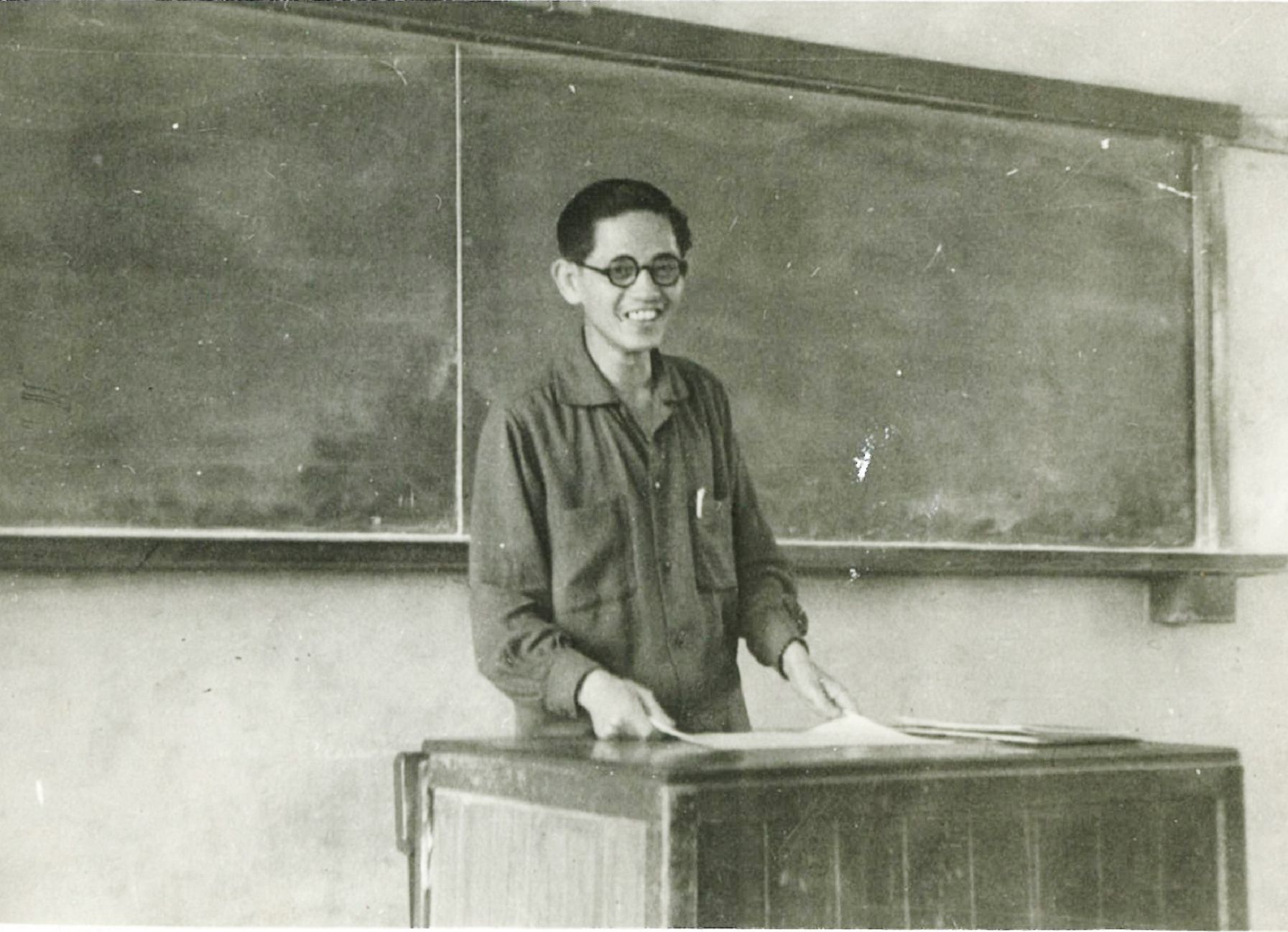

與朱昭陽、謝國城等留日菁英份子組成之新生台灣建設研究會(前排右第4) 教室上課如沐春風

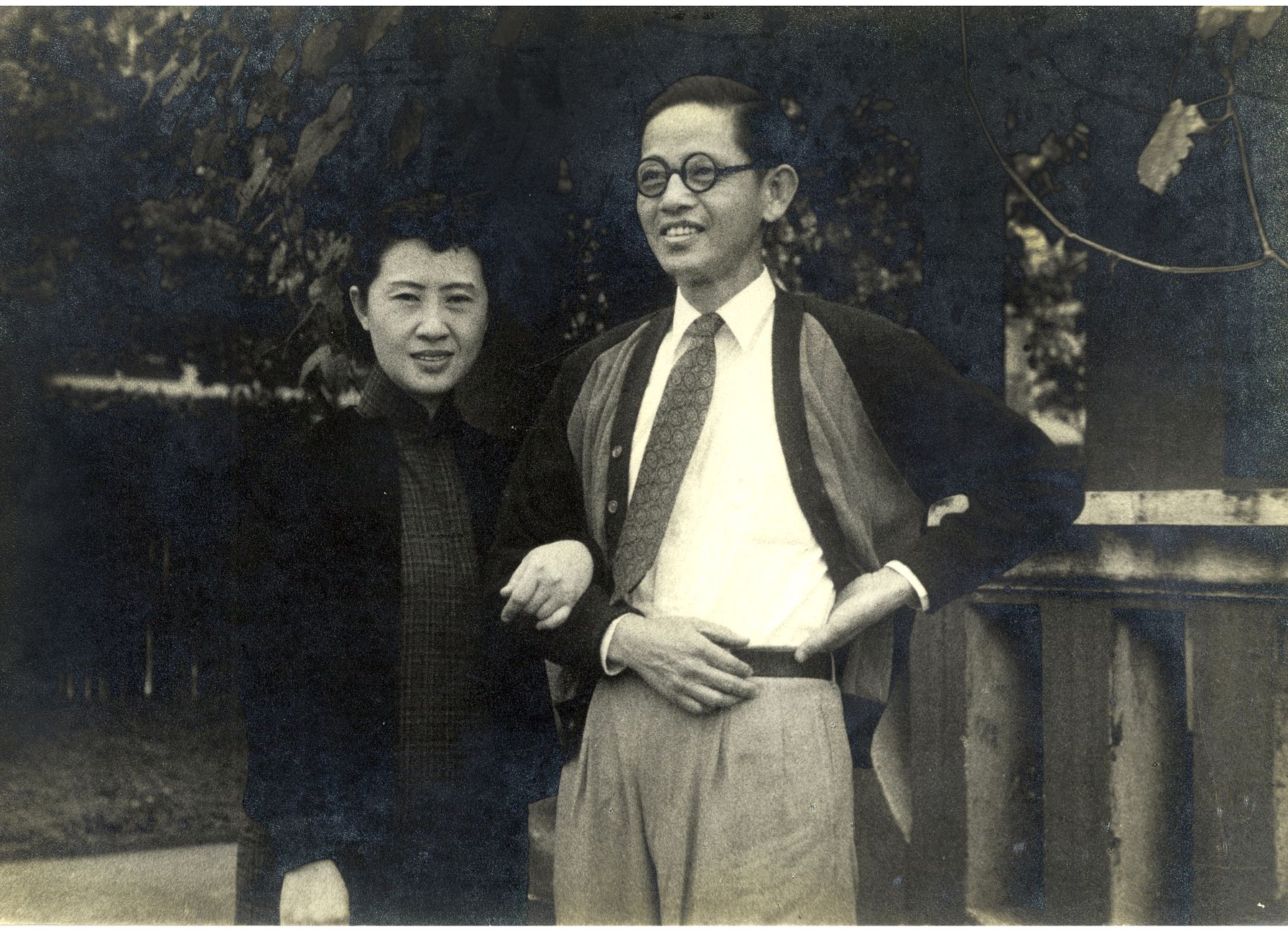

教室上課如沐春風 與夫人洪謙謙女士鶼鰈情深

與夫人洪謙謙女士鶼鰈情深